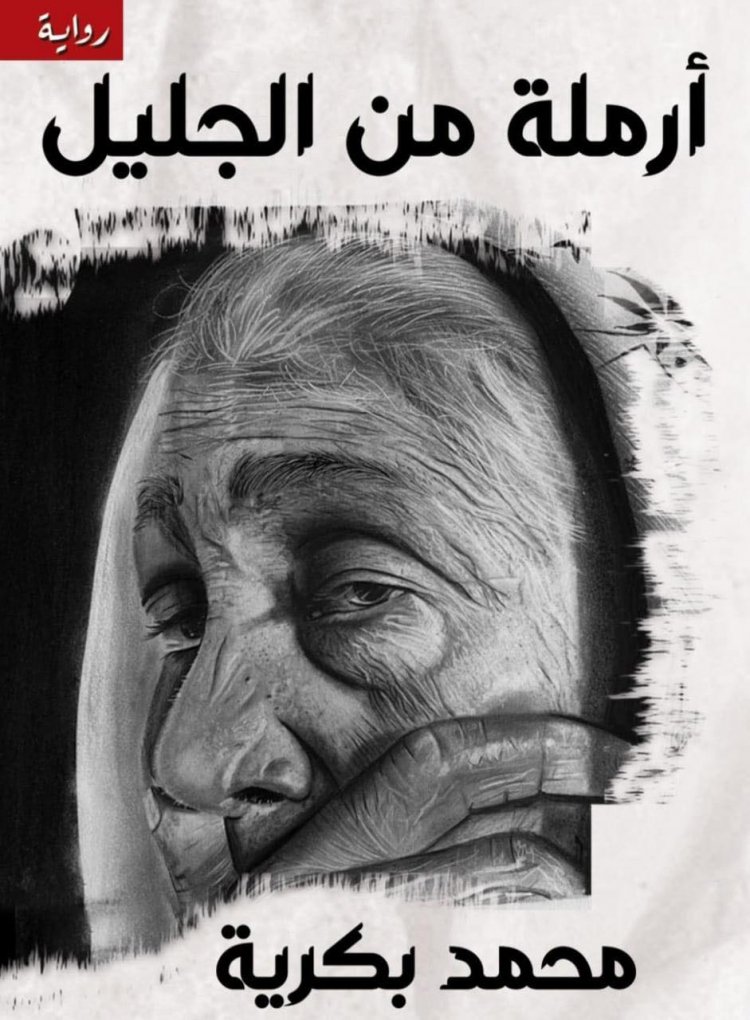

الواقعيّة والأساليب الفنيّة في رواية "أرملة من الجليل" لمحمد بكرية

الكاتب : رياض مخوّل - كاتب وناقد ومرب من البقيعة في الجليل

تندرج رواية "أرملة من الجليل" لمحمد بكريّة ضمن الأعمال السرديّة التي تُؤسِّس واقعيّتها على تجربة إنسانيّة معيشة، حيث تتّخذ من السيرة الفرديّة مدخلًا لقراءة واقع اجتماعيّ وجماعيّ أوسع. فالرواية لا تكتفي بسرد حكاية أرملة فلسطينيّة في الجليل، بل تُعيد بناء تجربة الترمّل بوصفها حالة اجتماعيّة مركزيّة، مشحونة بالأبعاد النفسيّة والاقتصاديّة والسياسيّة، في مجتمع قرويّ تحكمه العادات، ويخضع في الوقت ذاته لسلطة الاحتلال.

تقوم واقعيّة الرواية على استثمار الذاكرة بوصفها أداة سرديّة، والذاكرة كما يقول في نهاية الفصل الأوّل: " كحبل الوتين تمدّ الأمس باليوم والغد" حيث يعتمد الكاتب أسلوب الاسترجاع (الفلاش باك) ليعيد ترتيب الأحداث وفق منطق الأثر النفسيّ لا وفق التسلسل الزمنيّ الخطيّ. هذا التلاعب الزمنيّ لا يُربك البناء السرديّ، بل يمنحه عمقًا دلاليًّا، إذ تتحوّل الذاكرة إلى فضاء تتداخل فيه الأزمنة، ويُعاد من خلاله تشكيل الماضي بوصفه حاضرًا مستمرًّا في وعي الراوي. ومن هنا، تتأسّس الرواية على واقعيّة نفسيّة تُعنى بتتبّع أثر الحدث أكثر من الحدث ذاته.

ويبرز في هذا السياق التداخل الواضح بين السيرة الذاتيّة والسيرة الغيريّة، حيث تتقاطع سيرة الابن الراوي مع سيرة الأم الأرملة، في بناء سرديّ مزدوج تتبادل فيه الشخصيّتان مركزيّة البطولة. هذا التداخل لا يُنتج التباسًا في الهويّة السرديّة، بل يخلق حالة خاصّة من السرد الواقعيّ، تجعل من التجربة الفرديّة تجربةً قابلة للتعميم، ومن الأمّ نموذجًا إنسانيًّا يتجاوز حدود الفرد إلى الجماعة.

تعزّز الرواية واقعيّتها من خلال تفاصيل الحياة اليوميّة في القرية: البيت، الحاكورة، العمل الزراعيّ، الطقوس الاجتماعيّة، والعلاقات العائليّة. هذه التفاصيل تُقدَّم عبر وصف دقيق وحسّيّ، يُحاكي المشهد البصريّ ويمنح المكان حضوره الفعليّ في النصّ، بحيث يتحوّل الفضاء القرويّ إلى عنصر فاعل في تشكيل الشخصيّات وسلوكها. ولا يقتصر الوصف على المكان، بل يشمل الجسد الإنسانيّ، وحركته، وتعبه، وانكساراتِه، ما يمنح السرد كثافة واقعيّة ويُبعده عن التبسيط أو الرومانسة.

ويُعدّ موتيف الخوف أحد أبرز العناصر البنائيّة في الرواية، إذ يتكرّر بوصفه حالة نفسيّة ملازمة لكلٍّ من الأمّ والابن. غير أنّ الخوف لا يُقدَّم بوصفه ضعفًا، بل بوصفه طاقة كامنة تتحوّل إلى فعل مقاومة وصمود، خاصّة لدى الأمّ الأرملة الّتي تواجه الخوف بالعمل، والزراعة، وتحمل المسؤوليّة المزدوجة للأمّ والأب. أمّا لدى الابن الراوي، فيتجلّى الخوف في بعده الوجوديّ، المرتبط بفقدان الأمّ، والموت، والضياع، وهذا ما يُضفي على السرد بعدًا نفسيًّا عميقًا يتقاطع مع مفاهيم علم النفس دون الوقوع في التنظير المباشر.

وتبرز اللّغة بوصفها أداة فنيّة أساسيّة، حيث يزاوج الكاتب بين الفصحى والمحكيّة دون افتعال، فيخلق توازنًا بين الجماليّ والتوثيقيّ. فاللّغة المحكيّة تُسهم في ترسيخ الصدقيّة السرديّة، بينما تمنح الفصحى السرد بعده التأمّليّ والوجدانيّ. كما يُوظَّف الموروث الشعبيّ، من أغانٍ وأهازيج وحكايات، بوصفه جزءًا من النسيج السرديّ، ما يُعزّز البعد الجماعيّ للنصّ، ويحوّله إلى حاضن لذاكرة قرويّة مشتركة.

وهكذا، فالرواية في واقعيّتها يظهر فيها توظيف على المستوى الفنيّ، يعتمد الكاتب تنوّعًا في أنماط السرد؛ بين السرد الوصفيّ، والمشهديّ، والتأمّليّ، وهذا ما يُكسب النصّ حيويّةً ويمنع رتابته. كما يحتلّ الحوار مكانة محوريّة في بناء الواقعيّة، إذ يُوظَّف الحوار الخارجيّ باللّهجة المحكيّة ليعكس طبيعة العلاقات الاجتماعيّة والبيئة الثقافيّة، بينما يُستخدم الحوار الداخليّ (المونولوغ) للكشف عن تيّار الوعي، وتتبّع التحوّلات النفسيّة للشخصيّات، ولا سيّما في لحظات الخوف والتوتّر.

الأدوات الفنيّة لخدمة رؤيتها الإنسانيّة والاجتماعيّة، حيث تنجح في تحويل السيرة الفرديّة إلى نصّ ذي أفق جماعيّ، وتوازن بين التوثيق والتخييل، وبين العاطفة والتحليل. إنّها رواية تُقنع القارئ بواقعيّتها لا عبر الادّعاء، بل عبر بناء فنيّ متماسك يجعل التجربة الإنسانيّة قابلة للتصديق والتأمّل، وقادرة على الاستمرار في الذاكرة النقديّة.

ما بين البداية والنهاية، التوافق والمفارقة

في بداية الرواية نرى الراوي في حالة صدمة واضحة بعد وفاة أمّه؛ لا يبكي، ولا يشعر بشيء تقريبًا، وكأنّ قلبه توقّف عن التفاعل. المكان ضيّق وحزين: ساحة البيت، الجدران الصامتة، سريره في الليل. كلّ شيء يوحي بالثقل والوحدة، يشعر أنّه لم يودّع أمّه كما يجب، لذلك يتمنّى في داخله لو يعود الزمن ليمنحها وداعًا هادئًا يليق بها. هذه البداية تعكس الحزن المكبوت والعجز عن التعبير.

أمّا في النهاية فيتغيّر المشهد تمامًا داخل الحلم؛ فالظلام الواسع يتحوّل فجأة إلى بستان جميل مليء بالنور والزهور... الأمّ تبتسم وتلّوح لهم مطمئنّة تطلب منهم ألّا يخافوا، وهنا نلاحظ مفارقة بين الحزن والظلام في البداية، وبين النور والراحة في النهاية، لكن في الوقت نفسه هناك توافق؛ لأنّ الوداع الّذي لم يستطع الراوي أن يعيشه في الواقع يتحقّق في الحلم. وهكذا ينتقل النصّ من شعور بالضياع والألم إلى شعور بالسكينة والتسليم. (راجع الصفحات 193 حتّى النهاية).

أمّا السؤال الختاميّ: "أيكون الموت أكثر أمنًا وأمانًا وأرحم من الدنيا؟" فلا يأتي على أنّه خلاصة فلسفيّة، بل كتعليق وجوديّ مفتوح يمنع الإغلاق التقريريّ للنصّ؛ إنّه سؤال نابع من مقارنة ضمنيّة بين حياة أنهكها الألم ورحيل بدا في الرؤيا خاليًا من الخوف، وهو بذلك يعيد ربط النهاية بالبداية، حيث وُصفت الحياة على أنّها حالة استنزاف جسديّ ونفسيّ طويل. وبذلك لا تحتفي النهاية بالموت، ولا تدين الحياة، بل تترك القارئ في منطقة تأمّل أخلاقيّ إنسانيّ تتجاوز الثنائيّة الحادّة بين الفقد والخلاص.

تنجح النهاية، إذًا، في تحويل السرد من تسجيل للفقد إلى إعادة بناء لمعناه، ومن حداد معطّل إلى قبول رمزيّ، زمن رغبة في الانعزال إلى إمكانيّة العودة إلى العالم. وبهذا التكامل البنيويّ والدلاليّ تغدو النهاية امتدادًا عميقًا للبداية لا نقيضًا لها، وتؤكّد أنّ السرد حين يعجز الواقع يصبح الفضاء الوحيد الممكن لإتمام الوداع...

الكاتب محمد بكرية والناقد رياض مخول ويتوسطهما الكاتب زياد شليوط في ندوة لمناقشة الرواية